+ Introduzione

+ Riflessione

+ Rifrazione

+ Diffrazione

+ Cannocchiale e Aberrazione sferica

+ Dispersione e Telesopio di Newton

+ Etere Luminifero

– Birifrangenza e Polarizzazione

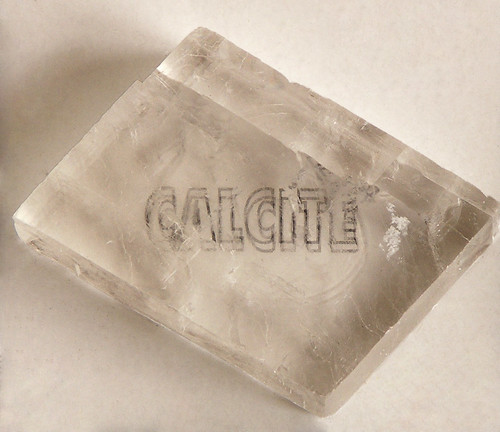

Lo Spato d'Islanda

Newton e Huygens

La Polarizzazione della Luce

Onde Longitudinali e Trasversali

Étienne-Louis Malus

Esperimenti fatti in casa

+ Interferenza

+ L'arcobaleno

Lo Spato d'Islanda

Nei capitoli precedenti abbiamo lasciato Newton e Huygens a becchettarsi sulle diverse interpretazioni dei raggi di luce. Erano corpuscoli, come sosteneva Newton, oppure onde, secondo il pensiero di Huygens?

Anno 1669: colpo di scena. Il medico danese Rasmus Bartholin (1625-1698) osserva uno strano minerale: un tipo di calcite, chiamato anche Spato Vetrino, o Spato d'Islanda (quello della foto in alto). Bartholin nota che gli oggetti osservati attraverso questo materiale appaiono sdoppiati, come se questa calcite fosse capace di esibire contemporaneamente due indici di rifrazione diversi; da qui il nome di questo strano fenomeno:

In questa foto il cristallo è appoggiato su un foglio bianco che porta stampata la parola CALCITE con caratteri semplici; il fatto che la scritta risulti doppia, sfalsata in verticale, è conseguenza di un comportamento davvero eccezionale di questo materiale (e pochi altri) assolutamente naturale: la birifrangenza.

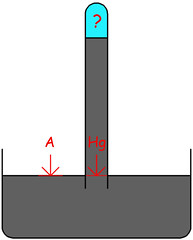

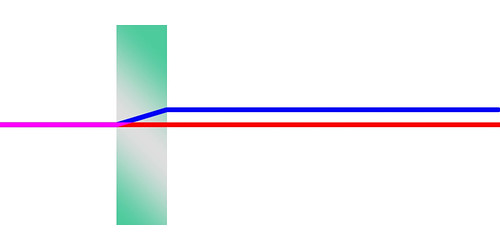

Vediamo cosa succede a un raggio di luce (indicato in viola, proveniente da sinistra) che attraversa un cristallo di Spato d'Islanda, perfettamente lucidato e con le facce parallele fra loro.

Secondo la legge di rifrazione, un raggio di luce che arrivi sul cristallo in direzione perfettamente perpendicolare alla sua superficie non deve deviare, né la cosa deve accadere all'uscita del cristallo stesso: nell'immagine qui sopra tale raggio è indicato in rosso, e viene chiamato "raggio ordinario". Il cristallo però esibisce un fenomeno aggiuntivo: all'interno del cristallo, una parte della luce (il cosiddetto "raggio straordinario") segue un percorso diverso, in modo da fuoriuscire da un punto diverso. All'uscita dal cristallo i due raggi proseguono paralleli fra loro... ma cosa mai può essere accaduto all'interno del cristallo affinché il raggio in entrata si sia diviso in due? ▲

Newton e Huygens

Immediatamente iniziano i tentavi di spiegare il fenomeno: per Newton la causa sta nei suoi corpuscoli, che potrebbero avere qualche asimmetria nella loro struttura. Huygens dal canto suo è convinto di riuscire a spiegare il fenomeno grazie alle sue onde longitudinali, ma un bel giorno...

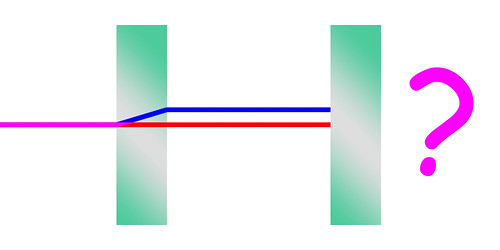

... proprio Huygens esegue un esperimento che lo farà capitolare. Egli prende due cristalli e li allinea in modo che ciascuno di essi faccia deviare il raggio straordinario esattamente nella stessa direzione. Poi fa passare un raggio di luce attraverso i due cristalli... cosa succederà adesso?

Huygens è convinto che ciascuno dei due raggi uscenti dal primo cristallo abbia la stessa natura del raggio di luce entrante, ovvero un fascio di onde longitudinali. Si aspetta quindi che nel passare dal secondo cristallo i due raggi diventino quattro, o qualcosa del genere... ma siccome il risultato dell'esperimento è confuso, per capire meglio cosa sta succedendo oscura uno dei raggi per volta.

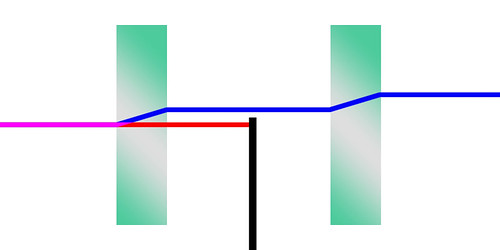

Con grande sorpresa Huygens vede che, come mostrato in figura, il raggio straordinario non si divide assolutamente ma subisce una seconda rifrazione straordinaria; se invece lascia transitare soltanto il raggio ordinario, questo prosegue in linea retta (secondo la normale legge di rifrazione) attraverso entrambi i cristalli.

Lo stupore di Huygens deriva dal fatto che le onde evidentemente "conservano" memoria del percorso già compiuto; insomma hanno un qualche attributo che consente loro di comportarsi in modi diversi nel caso che abbiano già attraversato un cristallo oppure non lo abbiano ancora fatto... e questo attributo le onde longitudinali non ce l'hanno proprio. Newton dirà infatti che la luce "ha lati"... cosa che però non costituisce una spiegazione compiuta dei fenomeni, infatti neanche Newton ha idee molto chiare in proposito.

Ricordo che in questo primo esperimento Huygens ha orientato i cristalli nella stessa direzione "ottica". Ruotando i cristalli l'uno rispetto all'altro, egli ottiene una casistica assai complessa di risultati per cui a un certo punto dichiarerà

di non essere in grado di individuarne le cause. Ma per questa ragione di non desistere dal descriverli con lo scopo di dare ad altri l'opportunità di indagarli.

Per andare avanti nella comprensione di questi fenomeni si dovrà aspettare più di un secolo; in questo lasso di tempo la scena sarà dominata dalle teorie corpuscolari di Newton (più per l'importanza del personaggio che per ragioni scientifiche) in quanto non era stata ancora trovata nessuna prova decisiva. ▲

La Polarizzazione della Luce

Nel 1808 viene fatta, in modo più o meno casuale, un'importante scoperta: l'ufficiale francese (ma anche ingegnere, fisico, e matematico, 1775-1812) Étienne-Louis Malus sta "giocando" con un cristallo di calcite, quando si accorge che uno dei raggi... è sparito! Girando il cristallo, vede attenuarsi questo raggio e "accendersi" l'altro finché il primo si spegne e il secondo raggiunge la massima intensità.

Lì per lì pensa a un cristallo "difettoso", ma poi gli viene il sospetto che il fenomeno possa dipendere dalla luce che lo attraversa: infatti non sta usando la luce del sole diretta, bensì un fascio di luce riflesso da una finestra. Allora ripete gli esperimenti con la luce solare diretta: il cristallo in questo caso funziona normalmente, con i due raggi sempre visibili, di cui quello straordinario che "ruota" normalmente assieme al cristallo.

Malus aveva scoperto un nuovo fenomeno: la polarizzazione della luce a causa della sua riflessione. Malus era un convinto sostenitore della teoria ondulatoria di Huygens. Nel fare i suoi esperimenti però accumula sempre più indizi che gli fanno pensare che non si tratti di onde longitudinali, come credeva Huygens, bensì trasversali. Ma cos'hanno mai di diverso questi due tipi di onde? ▲

Onde Longitudinali e Trasversali

Immaginiamo di far oscillare sul piano verticale una corda come quelle che usano i bambini per saltare. Se la corda passa attraverso due tavole di una staccionata, l'onda si propaga senza alcun problema:

mentre se la corda passa attraverso una fessura orizzontale, l'onda non riesce a superare l'ostacolo:

La corda che oscilla come mostrato in queste due animazioni si muove secondo un moto ondulatorio trasversale; nelle onde longitudinali invece questo fenomeno di "arresto" non si verifica:

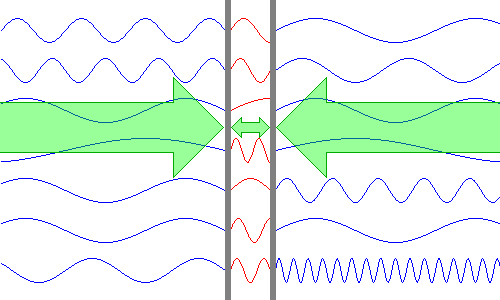

Vediamo ora cosa succede se le onde non sono né orizzontali né verticali, ovvero se non sono né allineate né perpendicolari alla fessura che funge da ostacolo:

Ogni onda può sempre essere scomposta in due "proiezioni" ortogonali fra loro. Nel quadrante di sinistra si vede in viola l'orientamento del piano sul quale si propaga l'onda luminosa, e le proiezioni di questo sul piano orizzontale (blu) e verticale (rosso). Sulla destra si vede lo sviluppo dell'onda originale (viola) e le sue scomposizioni (rossa e blu); la somma di queste due onde dà come risultato esattamente l'onda originale, quindi le due rappresentazioni di questo raggio di luce sono assolutamente equivalenti. Nell'ultima sezione di destra si vede transitare solo la componente verticale dell'onda, come se in quel punto fosse stata applicata la "staccionata" verticale (ovvero un filtro polarizzatore adeguatamente orientato).

Ovviamente il Sole ci invia raggi luminosi, diciamo così, "alla rinfusa", cioè orientati secondo qualsiasi piano di oscillazione trasversale. Per semplificare i calcoli si scompone ogni raggio nelle sue componenti verticale e orizzontale:

a sinistra, in viola, si vede un certo numero di onde variamente orientate; nella parte centrale la loro scomposizione; a destra il risultato ottenuto totalizzando le componenti orizzontale e verticale delle onde incidenti. ▲

Étienne-Louis Malus

Torniamo adesso al lavoro di Malus. A seguito della sua scoperta inizia a studiare gli effetti di rifrazione e riflessione della luce polarizzata, ovvero di luce composta solo da onde che giacciono su un unico piano per volta. Le leggi di Snell che descrivono gli angoli di riflessione e rifrazione (ordinaria) rimangono sempre valide, indipendentemente dall'angolo di polarizzazione della luce incidente. Ciò che cambia sono le intensità: la luce che incide su un materiale trasparente viene in parte riflessa e in parte rifratta, ma queste proporzioni variano al variare della polarizzazione della luce.

Nel 1810 Malus pubblica le sue scoperte, in cui descrive il comportamento della riflessione e rifrazione su diversi materiali tenendo conto di questo nuovo concetto delle onde polarizzate. I suoi risultati sono corretti per quanto riguarda l'acqua, ma non per il vetro; ma non per colpa sua: a quei tempi il vetro non veniva ancora prodotto con le necessarie caratteristiche di precisione ottica (in particolare, molte lastre di vetro dell'epoca esibivano un diverso coefficiente di rifrazione sulle superfici rispetto al loro interno).

Il testimone passerà ad altri eminenti personaggi, di cui parlerò nella prossima puntata. Resta comunque aperta la questione di fondo: di cosa è fatta la luce? Corpuscoli od onde? Gli scienziati erano ancora convinti di poter spiegare tutto in base ai corpuscoli, poiché ormai era chiaro che fosse impossibile farlo con le onde longitudinali. D'altra parte le onde trasversali ponevano una quantità di problemi teorici, a partire dal mezzo in cui si propagano. Come già accennato nella puntata precedente, il cosiddetto "etere luminifero", per consentire alle onde trasversali di viaggiare alla velocità della luce, avrebbe dovuto essere più rigido dell'acciaio; ma questo etere non rivelava la propria presenza in nessun tipo di esperimento scientifico a parte di quelli ottici. ▲

Esperimenti fatti in casa

Materiale occorrente:

— un cristallo di spato d'Islanda. Si trova nei negozi di minerali, costa intorno alla decina di euro.

— un filtro polarizzatore per macchina fotografica.

— un puntatore laser. Non lo vendono più come giocattolo, ma lo si trova nei negozi di articoli per ufficio; se ne trovano al prezzo di un'altra decina di euro.

Attenzione: non puntare mai il laser direttamente negli occhi, né propri né altrui!

Il primo esperimento consiste nel sistemare il cristallo di calcite su una scritta stampata, ottenendo un effetto di sdoppiamento simile a quello di cui ho parlato qui sopra. Sovrapponendo il filtro polarizzatore al cristallo, e facendolo ruotare, si vede un effetto di questo genere:

La luce che illumina la scritta passa attraverso il cristallo dividendosi in due fasci a diverse polarizzazioni, ortogonali fra loro. Il filtro consente di vederne uno solo per volta, quando l'allineamento fra il piano di polarizzazione di uno dei fasci e il filtro sono perfettamente coincidenti, oppure entrambi i fasci quando il filtro è ruotato in una posizione intermedia fra gli angoli di polarizzazione dei due fasci di luce.

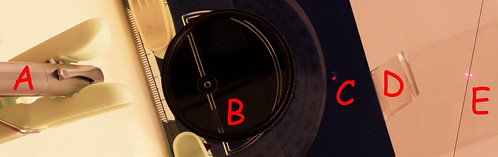

Secondo esperimento: invece di sfruttare la luce ambientale, usiamo un raggio laser in una stanza buia. Per fare le foto che seguono ho sistemato le cose in questo modo:

Il raggio di luce generato dal puntatore laser A viene fatto passare attraverso il filtro polarizzatore B; poi, attraverso la maschera C dotata di un piccolo foro circolare (l'uscita del mio raggio laser non è perfettamente puntiforme, e ha bisogno di essere "ritagliato"), raggiunge il cristallo D per proiettarsi sullo schermo E. (Ringrazio la signora aldoaldoz per avermi concesso in prestito d'uso le mollette da bucato, indispensabili per tenere acceso il puntatore laser e per tenere al loro posto tutti gli oggetti mostrati nella fotografia).

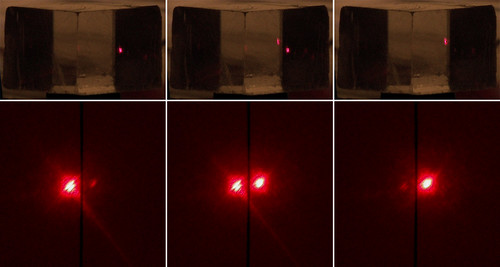

Ecco il risultato dell'esperimento:

In basso tre foto della luce proiettata sullo schermo, fatte con un diverso orientamento del filtro polarizzatore; in alto, il cristallo fotografato durante l'esperimento: si vede qualche alone di luce rossa, dovuto a fenomeni di diffrazione che si manifestano sulle superfici del cristallo. ▲

Prossimo capitolo: Interferenza