+ Introduzione

+ Riflessione

+ Rifrazione

+ Diffrazione

+ Cannocchiale e Aberrazione sferica

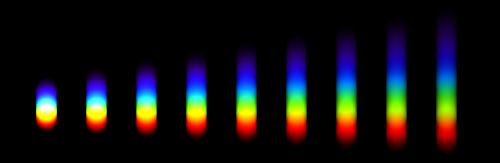

+ Dispersione e Telesopio di Newton

+ Etere Luminifero

+ Birifrangenza e Polarizzazione

+ Interferenza

– Arcobaleno

Riflessione e Rifrazione

Leggi di Fresnel

Una goccia d'acqua

Molte gocce d'acqua

Due arcobaleni

Riflessione e Rifrazione

Nel corso dei capitoli precedenti abbiamo visto come, già nel XVII secolo, fossero stati compresi i fenomeni di Riflessione e Rifrazione. Tale comprensione però si limitava alle "leggi degli angoli", ovvero la relazione fra gli angoli di incidenza e di riflessione / rifrazione della luce quando un raggio attraversa la superficie di separazione fra due materiali diversi (es. aria / acqua o aria / vetro).

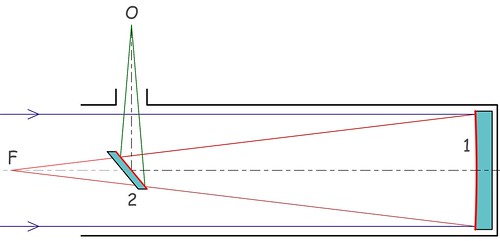

I due fenomeni coesistono quasi sempre: il caso classico è una lastra di vetro attraverso la quale la luce passa (rifrazione), ma dalla quale viene anche riflessa. Non solo: questi fenomeni avvengono molteplici volte in corrispondenza di entrambe le superfici della lastra di vetro:

Un raggio di luce, proveniente dall'angolo in alto a sinistra, raggiunge la lastra di vetro nel punto 1. Una certa quantità di luce viene riflessa (raggio rosso), il rimanente entra nel vetro secondo il dovuto angolo di rifrazione (raggio blu). Quando questo raggio di luce raggiunge la faccia opposta della lastra di vetro, nel punto 2, avviene il fenomeno complementare: una quota di luce viene rifratta all'esterno (raggio rosso), mentre il rimanente viene riflesso nuovamente all'interno della lastra di vetro. Quest'ultimo meccanismo viene poi ripetuto nei punti 3, 4, 5... in teoria, all'infinito. ▲

Leggi di Fresnel

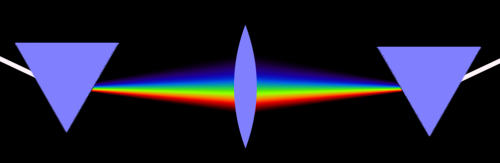

Se si volesse fare il calcolo esatto di quanta luce totale attraversa il vetro, e quanta ne viene riflessa, non sarebbe sufficiente conoscere le leggi degli angoli come la legge di Snell, ma occorrerebbero anche leggi quantitative: sono proprio le Leggi di Fresnel.

Le quali leggi di Fresnel tengono conto dell'angolo di incidenza della luce, dei coefficienti di rifrazione dei materiali interessati, e anche della Polarizzazione della luce: infatti si usa il plurale, "le" leggi di Fresnel, che sono due da utilizzare a seconda dei piani di polarizzazione della luce incidente. E siccome le complicazioni non non finiscono mai, bisogna tenere conto anche della variazione dei coefficienti di rifrazione a seconda del colore della luce: si tratta del fenomeno di Dispersione, scoperto da Newton.

Ora che è stato fatto l'elenco dei fenomeni che intervengono nella produzione dell'arcobaleno, possiamo cominciare a spiegarne il funzionamento. Anche se i programmi che ho scritto per creare le immagini che seguono tengono conto nel modo più accurato possibile di tutti gli aspetti della faccenda, la spiegazione sarà molto elementare; chi fosse interessato ai dettagli matematici delle leggi coinvolte... potrà trovare moltissimo materiale sul web, che d'altra parte ho spesso consultato anch'io! ▲

Una goccia d'acqua

Per ottenere un arcobaleno sono necessarie la luce solare e qualche goccia d'acqua. Vediamo allora cosa succede di un singolo raggio di luce che incide su una singola goccia d'acqua (la cosa non è molto diversa a quanto già descritto riguardo la lastra di vetro). Nota: per adesso vedremo i fenomeni "di profilo", cioè avendo il sole alla nostra sinistra invece che alle nostre spalle: solo in questo modo si possono vedere le traiettorie percorse dai raggi luce in arrivo dal sole, e le loro successive riflessioni / rifrazioni.

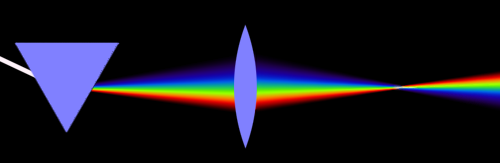

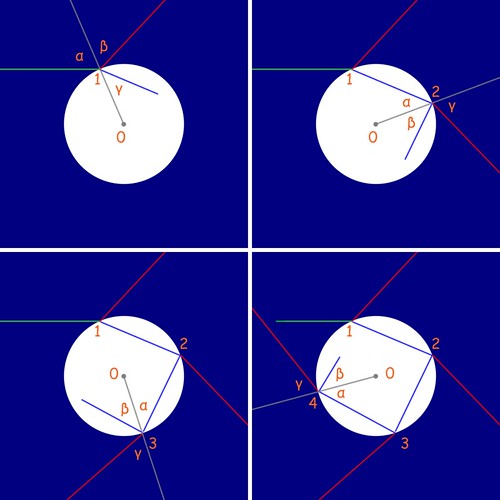

1 — La luce proveniente da sinistra (raggio verde, nella figura in alto a sinistra) colpisce la goccia nel punto 1. Una certa quantità di luce viene riflessa secondo l'angolo β (linea rossa), mentre la luce rimanente viene rifratta all'interno della goccia secondo l'angolo γ (linea blu).

2 — La luce rifratta nel punto 1 prosegue la sua corsa e incontra nuovamente la superficie della goccia nel punto 2 (in alto a destra): qui avviene il fenomeno complementare a quello descritto nel punto 1, infatti una quota parte viene rifratta all'esterno della goccia (linea rossa) mentre il rimanente viene ancora riflesso e permane all'interno della goccia (linea blu).

3, 4 — In basso a sinistra e destra vediamo il ripetersi del fenomeno descritto al punto 2. In realtà il meccanismo si ripete ancora molte volte: fino a quando cioè all'interno della goccia il raggio di luce continua ad essere riflesso, con intensità sempre minore... in teoria un numero infinito di volte!

Per adesso, nello studio dell'arcobaleno ci limiteremo ad analizzare questi quattro raggi di luce uscenti dalla goccia: come già detto ce ne sono anche altri, ma contribuiscono in modo marginale al fenomeno che stiamo studiando (ne parleremo alla fine).

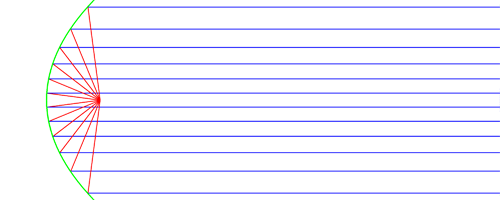

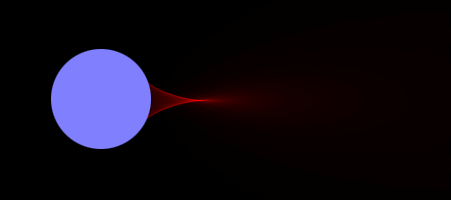

Nell'animazione che segue, per ogni raggio di luce che arriva sulla goccia (linee in bianco, da sinistra) escono quattro raggi rossi, frutto dei vari fenomeni di riflessione / rifrazione già descritti:

La cosa appare molto caotica: questo dipende dal fatto che per adesso non si è tenuto conto dell'intensità dei vari raggi, ma solo dei loro angoli. Vediamo adesso succede tenendo conto anche di questo aspetto:

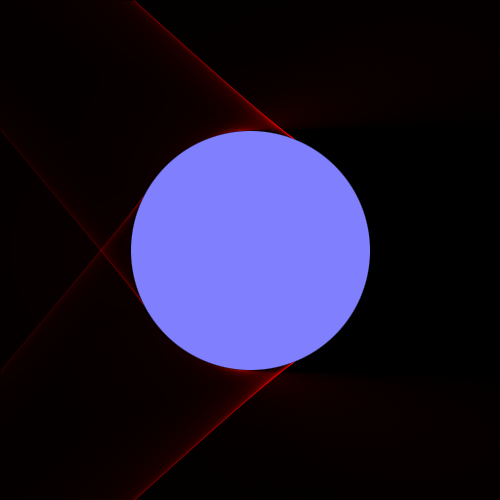

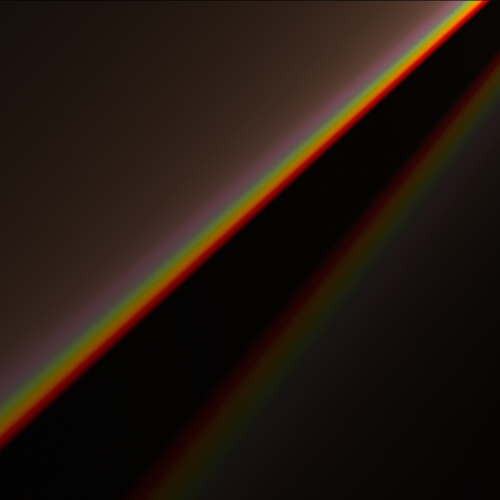

Nell'immagine sopra si vede l'intensità della luce prodotta separatamente da ciascuno dei quattro tipi di raggio di luce che esce dalla goccia d'acqua: in alto a sinistra la prima riflessione, in alto a destra e poi in basso i tre fenomeni di riflessione / rifrazione a cui sono soggetti i raggi di luce via via che "rimbalzano" sulla superficie interna della goccia.

Le intensità di questi quattro fasci di luce sono molto diverse l'una dall'altra. Il fascio più luminoso è il secondo, infatti la percentuale di luce che entra nella goccia per uscirne immediatamente è di gran lunga superiore alla quantità di luce che segue gli altri percorsi (così come, in una finestra, la luce che la attraversa è in quantità nettamente superiore alla luce che ne viene riflessa).

Come fare allora per vedere il sovrapporsi di tutti i fenomeni, senza rimanere "abbagliati" da quello più intenso? Basta ignorare proprio quest'ultimo! Infatti vediamo cosa succede di questo fascio di luce se ci si allontana dalla goccia:

Per quanto focalizzandosi in un punto vicino alla goccia si abbia un picco di luminosità molto elevato, allontanandosene la luce si disperde molto velocemente; e, vista da grande distanza che ci sarà fra l'osservatore e le gocce che danno luogo all'arcobaleno, l'effetto causato da questo fascio di luce diventa assolutamente trascurabile.

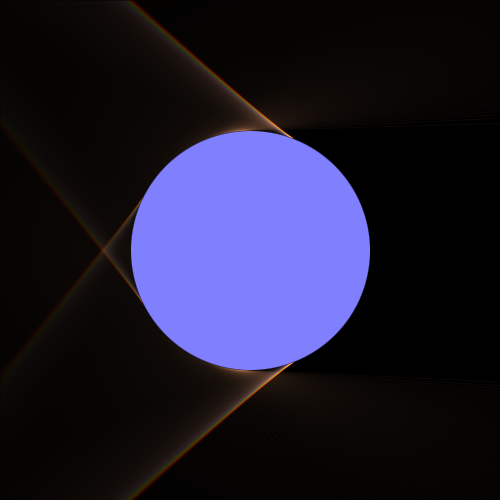

Nell'immagine che segue si vede la composizione dei fasci di luce nelle loro reali intensità reciproche, avendo omesso solo il fascio di cui sopra:

Verso destra si intravedono, debolissimi, i doppi fasci di luce derivanti dalla riflessione della luce quando incontra la goccia per la prima volta: anche questo fenomeno potrà essere trascurato. Ciò che è interessante piuttosto sono le linee nitide, frutto della terza e della quarta rifrazione: saranno proprio queste linee a dar luogo ai due arcobaleni, quello primario e quello secondario.

Fino ad ora abbiamo visto cosa succede usando solo luce rossa: vediamo adesso cosa succede sovrapponendo l'effetto generato da fasci di luce di tutti i colori:

Alle estremità delle linee più luminose, a sinistra, si intravedono delle frange colorate: queste sono dovute al diverso coefficiente di rifrazione associato a ciascun colore della luce, per cui le relative linee di maggiore intensità vengono emesse con angoli leggermente diversi l'uno dall'altro.

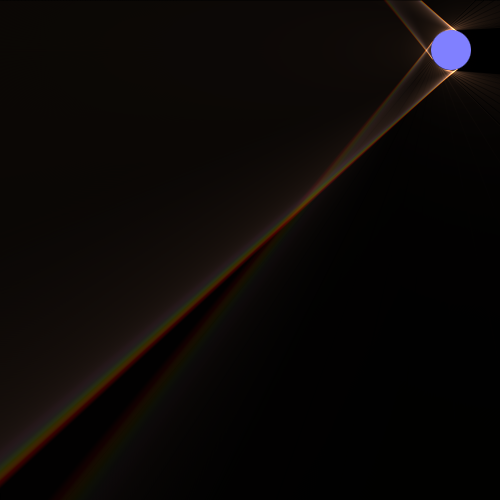

Allontaniamoci un po' dalla goccia:

I due fasci di luce si incrociano, e le frange sono sempre più colorate. Allontaniamoci ancora:

Ora che abbiamo portato la goccia fuori dallo schermo, non si vedono più i picchi ad alta luminosità intorno alla goccia stessa, che costringevano a tenere bassa la luminosità dell'immagine; adesso con una luminosità ottimale, si vedono bene i due fasci di luce, colorati come se fossero passati attraverso un prisma, anche se l'arcobaleno risulta da una combinazione molto più complicata di fattori. ▲

Molte gocce d'acqua

Insomma, abbiamo visto "cosa esce" da una goccia d'acqua illuminata dal sole. Ma cosa vede esattamente un osservatore che la guardi da lontano?

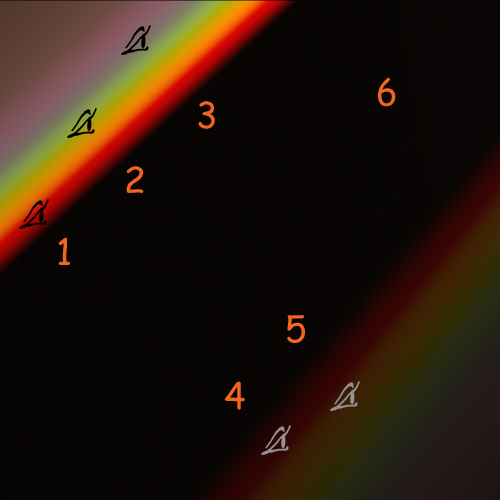

Dipende. Nel senso che dipende dalla posizione reciproca fra goccia e occhio. Se l'osservatore si trova nella posizione 1, il suo occhio viene illuminato dalla sola luce rossa dell'arco primario; se in posizione 2 o 3, il verde o il viola dello stesso arco.

Se l'osservatore si trova nella posizione 4 o 5, vede il rosso dell'arco secondario, quello dovuto alla quarta riflessione / rifrazione del raggio di luce all'interno della goccia. L'arcobaleno secondario ha le seguenti caratteristiche:

— Ha i colori disposti in ordine inverso (questo è dovuto al fatto che i raggi di luce subiscono una riflessione in più rispetto all'arcobaleno primario);

— È più ampio (la riflessione aggiuntiva causa un'amplificazione delle differenze negli angoli);

— Ha intensità minore (a ogni riflessione / rifrazione segue una diminuzione dell'intensità del raggio luminoso).

Nell'immagine sopra ho indicato anche la posizione 6: questa indica una fascia scura, chiamata "Banda di Alessandro". Infatti mentre all'esterno della zona compresa fra i due fasci di luce si ha un bagliore diffuso, la zona interna non viene raggiunta da nessun raggio di luce uscente dalla goccia (a parte quello che deriva dalla prima riflessione della luce solare, ma che, debole in partenza,con la distanza si disperde molto velocemente fino a diventare assolutamente trascurabile). L'Alessandro che dà il nome alla banda scura è Alessandro d'Afrodisia, filosofo greco del III secolo d.C., che è stato il primo a descrivere questo fenomeno.

Nell'immagine sopra abbiamo capito cosa vedrebbe un osservatore spostandosi all'interno dei fasci di luce emessi da una singola goccia. Naturalmente ciò che accade realmente è il fenomeno inverso: l'osservatore sta fermo, e viene investito dai fasci di luce che lo raggiungono da una miriade di gocce diverse.

Nell'immagine sopra a sinistra il punto di vista, indicato dall'occhio, viene investito dalla luce rossa dell'arco primario, quindi l'osservatore ha l'impressione che quella goccia "sia" proprio di colore rosso. Nell'immagine di destra invece l'occhio viene investito dalla luce verde dell'arco secondario: ecco che quest'altra goccia appare di colore verde.

L'arcobaleno è creato da una miriade di gocce disposte in posizioni diverse l'una dall'altra. Ecco cosa vede l'osservatore (nell'immagine che segue l'arcobaleno è visto "di profilo"):

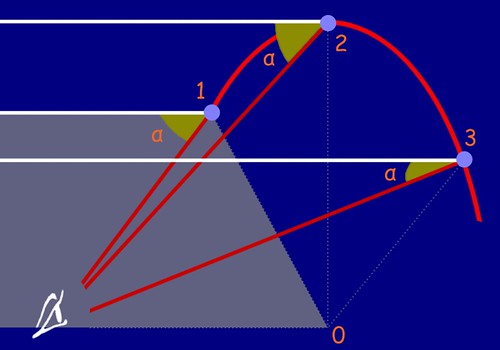

Si vede bene come tutte le gocce "colorate" di rosso nell'arco primario sono perfettamente allineate rispetto all'osservatore, così come sono allineate le gocce di tutti gli altri colori: questo accade perché i raggi solari sono tutti paralleli fra loro, e gli aspetti geometrici delle riflessioni / rifrazioni sono identici per ciascuna goccia. Allora, la condizione affinché le gocce si mostrino tutte di un determinato colore (in questo caso il rosso), l'unica condizione necessaria è che l'angolo α compreso fra la direzione di arrivo della luce solare (le linee bianche, da sinistra) e la linea che congiunge la goccia all'osservatore, deve essere costante: per quanto riguarda la luce rossa dell'arco primario, l'angolo è di circa 42 gradi e mezzo. ▲

Due arcobaleni

Come dicevo, le immagini sopra mostrano il funzionamento dell'arcobaleno con una vista di profilo, infatti non c'è ancora niente che assomigli a un arco! Lo schema che segue invece mostra il fenomeno in prospettiva:

Per ogni goccia bisogna prendere in considerazione il piano che giace sulla linea percorsa dalla luce solare che la illumina, e che passa dall'occhio dell'osservatore (l'area indicata in grigio indica il piano relativo alla goccia 1). Se l'angolo α compreso fra la linea di luce incidente (indicata in bianco) e la linea che congiunge la goccia con l'osservatore è proprio di 42,5° allora l'osservatore vedrà quella goccia illuminata di rosso; altrimenti l'osservatore vedrà il colore associato a un angolo diverso... oppure nessun colore.

Vediamo la cosa da un altro punto di vista: l'area di cielo che si colorerà di rosso sarà il "luogo" delle gocce che stanno al vertice di un angolo di 42,5°, misurato fra la linea di luce che illumina la goccia e la congiungente fra goccia e osservatore. Questo luogo non può che essere circolare: è come se usassimo un compasso con apertura costante (ecco quindi spiegata la forma di arco circolare dell'arcobaleno).

Il discorso ovviamente vale per qualsiasi altro colore / angolo: angoli più piccoli danno luogo ad archi concentrici di raggio minore. Gli angoli più grandi, relativi all'arcobaleno secondario, danno luogo agli archi di raggio maggiore relativi proprio a questo secondo arcobaleno; gli angoli intermedi provocano la fascia più scura compresa fra i due: la Banda di Alessandro.

Per finire, vediamo finalmente un arcobaleno visto frontalmente. Nell'immagine che segue (la stessa che c'è in apertura) ho sovrapposto una foto presa dal web di un arcobaleno doppio all'immagine ottenuta al computer. Il programma calcola la somma dei contributi di luce che raggiungono l'osservatore per ogni colore (al quale corrisponde un diverso indice di rifrazione, e una diversa composizione RGB, rosso-verde-blu) per ogni goccia, tenendo conto anche della polarizzazione della luce a ogni evento. Direi che la somiglianza è davvero notevole... ▲

Ulteriore arcobaleno

Per finire, manca un accenno alla questione lasciata in sospeso: cosa succede delle ulteriori riflessioni / rifrazioni all'interno di ciascuna goccia?

Ecco qui i raggi generati dalle due successive rifrazioni: hanno le stesse caratteristiche di quelli già descritti e sono anch'essi in grado di generare un arcobaleno. Hanno però intensità molto più debole dei primi due, e di fatto solo in condizioni atmosferiche eccezionali si riesce ad apprezzare il più intenso dei due. Il quale, a differenza dei primi due, non va però cercato dando le spalle al sole: questo effimero arcobaleno viene a trovarsi in controluce, ecco anche spiegato perché è così difficile da osservare. ▲